普遍性について、哲学の考え方に触れずに来た人は、それをあの世とこの世というわけで、宗教とは普遍性の実践何だなと最近よく思う。

つまり、正義はなぜあまねくところにあるのか、という問いには、あの世とこの世の理をつらぬくから、という発想なわけだ。

私はデリダの「計量不可能としての正義」という考えたかに馴染んでいたが、これは上記の宗教性が背景にあったのか、といまさらながらに思った。

普遍性について、哲学の考え方に触れずに来た人は、それをあの世とこの世というわけで、宗教とは普遍性の実践何だなと最近よく思う。

つまり、正義はなぜあまねくところにあるのか、という問いには、あの世とこの世の理をつらぬくから、という発想なわけだ。

私はデリダの「計量不可能としての正義」という考えたかに馴染んでいたが、これは上記の宗教性が背景にあったのか、といまさらながらに思った。

https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=00401500

言うまでもなく、私は職場の困った人だ。

最近、それについて産業カウンセラーが書いた本が出て、ほとんど予想通り炎上している。

一方で、この本のマーケ対象はこの本に批判的な人たちではない。他人と合わせて働くことのできる人々の方が多数派であり、それがために経済活動が動くという事実は否定できない。だから、他人に合わせて働けない人は売上にならない困った人、というわけだ。

ただ、「困った人」なるカテゴリーを同僚に向ける人たちは、言動を理解するパターンに乏しい人が多い。困った人たちは、同じノリの同じ仲間としかつるんでこなかったみたいに思われるが、私はどっちもどっちのように思う。それでも、同じノリであれば業務コミュニケーションコストが非常に下がるので、効率的に感じるし(実際に効率的とは言ってない)、みんな困った人に困っているわけだ。

私は管理職なので、上記のように、ここで意図されていることそのものはとてもよくわかる。ただし、私は困った人であるにもかかわらず、なぜか管理職をやっている。どうしてそんなことができるかというと、私は人を困った人扱いする人間をそもそも信用していないからだ。そうした人間の欺瞞も「困った人」とされる人々の振る舞いも等価にパターン化された言動にしか見えない。

例えば、親密度とチーム業遂行能力が比例しているという考え方がある(正しいとは言っていない)。もちろん、困った人の筆頭である私は職場の飲み会には一切行かない。私の業務範囲で売上に繋がらないからだ。人を困った人扱いする人のうち、親しくないと働きづらい人は現実に存在するが、私にはどうしようもない。私は好き嫌いなく働くしかないし、同じチームにいる人間の得意不得意を判別して不得意を減じて得意を増やすようにしかできない。私は好きも嫌いもないので、あなたも人を好きとか嫌いとかで判断して働くのはやめてください、というのしかない。ちなみに、私が飲み会に行く時は、誰かが退社する時だ。その人が会社の人と仲良く過ごす最後の時にやってくる見送り人というわけだ。私はいつも別れの準備ができるようにしている。

最後に、少し真面目に考えてみると、これは管理職と管理職予備軍向けの自己啓発書なわけだ。産業カウンセラーが書いているからこういう語り口になるし、それで現実に救われている人もいる。ただ、これが総じて差別的かといえば、差別的だ。これを武器にして診断の下りている人を攻撃する愚か者が溢れかえるだろう。

そもそも、人を困った人呼ばわりするような人々の考えがちな、コミュニケーションをなんとかしたら問題が解決するというのは神話にすぎない。人間を大切するために人格や性格というものをあまりにも価値をおいてはいけない。道徳は人間を超えて存在するものなのであり、性格や人格、診断、そんな卑小な尺で判断してもどうしようもない。人間を大切にするために人を人として見ないこと。すべてを客観性とシステムに落とし込むこと。効率化を人間を否定するシステム化ではなく、多様な人間を同一システムで働くことができるような工夫だと理解すること。結局のところ、『アンチ・モラリア』をもう一度人は読み返すべきなのだろう。

今年は本当に時間がなかったので、補足はすべてYoutubeチャンネルTERECOで配信予定。

https://www.youtube.com/@tereco9635

100位

世界は経営でできている

岩尾俊兵

99位

BAD HOP

98位

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Taylor Swift

97位

Palworld

製作: ポケットペア

96位

ウツロマユ

製作: レジスタ

95位

ソフトウェア開発現場の「失敗」を集めてみた

出石聡史

94位

サクラキミワタシ

tuki.

93位

おしえて!オカルト先生

92位

guidance

YZERR

91位

預言者ラエル 異星人からのメッセージ

監督: アントワーヌ・バルダッサーリ、マニュエル・ギヨン

90位

国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?――国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」

89位

ロ・ギワン

監督: キム・ヘジン

88位

ウトロー事件

監督: セルジュ・ガルド

87位

ソンサン 弔いの丘

監督: ヨン・サンホ

86位

カリブ海序説

エドゥアール・グリッサン著、星埜守之・塚本昌則・中村隆之訳

85位

teach me how to drill

Lil Mabu feat. Fivio Foreign

84位

呪葬(頭七)

シェン・ダングイ

83位

地元の唄Remix

82位

ミシェル・ルグラン サブスクリプション解禁

81位

板橋区美術館「『シュルレアリスム宣言』100年 シュルレアリスムと日本」

80位

ゴースト・アンド・レディ

脚本・歌詞: 高橋知伽江、作曲・編曲: 富貴晴美

79位

Ravel in the forest

ベル・チェン

78位

After Dark

GOSTAR Plugg

77位

孵道

製作: 法螺会

76位

京城クリーチャー

監督: チョン・ドンユン

75位

思想2024年12月号 フランクフルト学派と社会研究所100年

74位

歴史学はこう考える

松沢裕作

73位

Dina Ayada

72位

A Bar Song

シャブージー

71位

Weird

CHiNO

70位

Whiskey Blues

Tanner Adell

69位

講演2 「日本人の読み書き能力1948年調査のナゾ」(横山詔一)/第18回NINJALフォーラム

横山詔一

68位

数学としての世界史

加藤文元

67位

Austin

Dasha

66位

バルザック研究 アラカルト

谷本道昭

65位

Amiri Star

TOFU、MIKADO

64位

empathogen

WILLOW

63位

Sayso Says

che

62位

千葉雄貴

61位

For What It’s Worth

Corey Lingo

60位

女の子のための西洋哲学入門

メリッサ・M・シュー+キンバリー・K・ガーチャー編、三木那由他+西條玲奈監訳

59位

思想2024年10月号 スポーツ論の現在

58位

「レイヤーとキャラクター : いよわのアニメーションについて」『ユリイカ 特集 いよわ』

米原将磨

57位

TOKYO世界

56位

バトラー入門

藤高和輝

55位

日本近現代文学史への招待

山﨑義光他編

54位

The Crossroads

Cordae

53位

COWBOY CARTER

ビヨンセ

52位

distance

FARMHOUSE

51位

LIVE IN YAMADA

PAZU

50位

韓国、男子 その困難さの感情史

チェ・テソプ

49位

てけしゅん音楽放送局

48位

「右翼雑誌」の舞台裏

47位

東大ファッション論集中講義

46位

オッペンハイマー

45位

N&A Art SITE 李晶玉個展「アナロジー:三つのくにづくりについて」

44位

11/15(金)カラダが聴きたい。ココロ、動きたい 山下Topo洋平コンサート @ティアラこうとう小ホール

山下Topo洋平

43位

Charlu

42位

ネット怪談の民俗学

41位

CHROMAKOPIA

Tyler the creator

40位

ラランドのサーヤ

39位

Run Now

Kamui & swetty

38位

AIRIE

37位

ブッダという男

清水俊史

36位

21世紀の自然哲学へ

近藤和敬

35位

The death of Slim Shady

Eminem

34位

4batz

33位

TXQ FICTION

演出: 寺内康太郎、近藤亮太

32位

鮎川ぱてさんゲスト出演! 登壇者=江永泉 司会=米原将磨 音楽批評って難しくない?2 ── ボーカロイド音楽論とセクシュアリティめぐって

鮎川ぱて、江永泉、米原将磨

31位

コード・ブッダ

円城塔

30位

水彩画

劇団「普通」

29位

Pillow man再演

28位

テレ東Biz

27位

離婚伝説

26位

Creepy Nutsの国際的な展開

25位

理性の呼び声

スタンリー・カヴェル

24位

はじめての近現代短歌史

高良真実

23位

Deleting Pictures

Jorjiana

22位

きみの色

山田尚子監督

21位

間隙を思考する

田崎英明

20位

マネジメント神話 現代ビジネス哲学の真実に迫る

マシュー・スチュワート

19位

東洋医学はなぜ効くのか

山本高穂、 大野智

18位

めくるめく数理の世界 情報幾何学・人工知能・神経回路網理論

甘利俊一

17位

シュミット『政治的神学』訳者解説

権左武志

16位

ルポ国威発揚

辻田真佐憲

15位

墓破

監督: チャン・ジェヒョン

14位

ミン・ヒジン vs. HYBE

13位

Beethoven Blues

Jon Batiste

12位

Doechii

11位

Ella Langley

10位

一兆円を盗んだ男

マイケル・ルイス

9位

ナミビアの砂漠

8位

The Whitney

Yoshi. T

7位

Kendrick Lamar

6位

ルックバック

監督: 押山清高

5位

ライオン(ミュージカル)

脚本・作曲・作詞 ベンジャミン・ショイヤー、主演: 成河

4位

ラストマイル

監督: 塚原あゆ子、脚本: 野木亜紀子

3位

三宅香帆

2位

虎に翼

脚本: 吉田恵里香

1位

Kohjiya

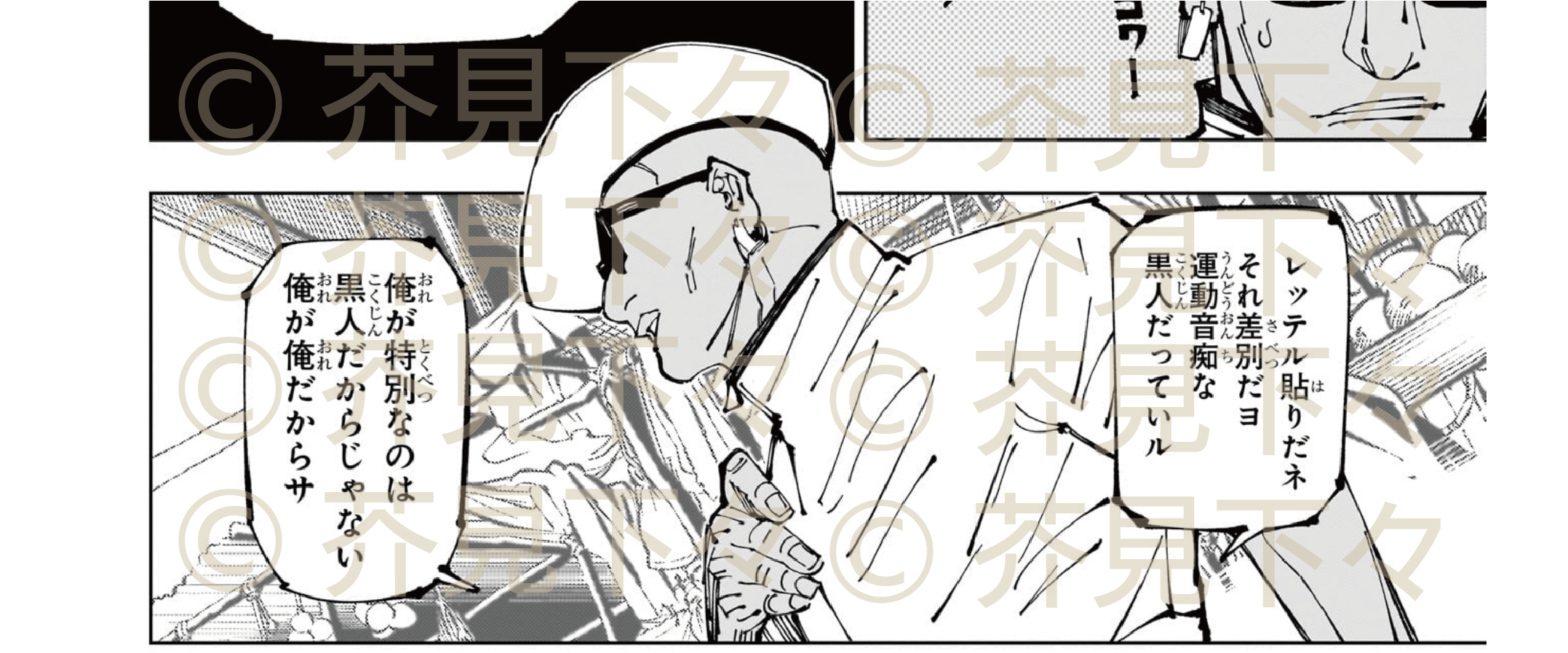

Twitter(X)を見ていて、やたら芥見下々が批判されていて驚いた。ミゲルが呪術師として強いのは黒人的身体が特殊だからというステレオタイプが描かれているという。ミゲルの初回登場シーンをよく覚えていて、芥見がそんな不用意な表現をするのだろうかと訝しんだ。『ジャンプ』を購入して該当箇所を読んでみると、全くそんなことはなかったので念のため記録しておく、ということにかこつけてそもそも論点に強く違和感を覚えたのでその点についても書いておく。

ざっくりいうと、五条がミゲルの能力の高さについて評価するときに「その中で日本では珍しい骨格や筋肉 を持つミゲルが呪力強化を備えているだけでこっちとしては脅威なわけ」と、明確に人種的ステレオタイプに基づいた発言をする。骨相学と人種差別が結びついた時代そっくりの言い回しだ。しかし、芥見はそこまで無神経な作家ではない。

ミゲルは次のように反論する。

実際、ミゲルは作中で五条の好敵手だった夏油の味方をしていた海外出身の呪術師として登場してきた。そのときから、五条を抑え込む高い能力を示すキャラクターとして描かれ、そこには外見的特徴についてやたら言及されたりすることはなかった。五条は能力の設定が作中で「最強」であるがゆえに、時に危うい言及や行動をしてしまい、物語の中でのキャラクター特性を際立たせてきた(その果に死んでしまう)。なので、今回の五条の発言は、ミゲルが反論しているがゆえに、そうした「危うさ」の表現として十分に理解できるものだ。会話の続きをみても、五条は「ごめん」と謝罪しているし、その危うさと素直さが彼の特徴であったはずだ。

とはいえ、アフリカ系の呪術師ができているのに対してその解像度の低さを批判する人がいたとしたら、それはある程度まで有効だ。フランス語圏の名前をもつアフリカ系の人間を登場させ、ブードゥーを適当にマッシュアップした適当アフリカンスピリチュアルカルチャーじゃん、といった具合に。しかし、そんな批判に意味があるのかはよくわからない。そもそも、日本ではフレンチアフリカンカルチャーそのものがほとんど注意を払われていない。ヒップホップを好きな人がアメリカンアフリカ文化について関心をもつとしても、フランス語圏アフリカンカルチャーについて興味をもつのだろうか。差別を声高に指摘することは大事なことだとは思うものの、自分が隠された構造的差別に加担し続けていることに気づくことは難しいものだ。ミゲルの久々の登場を気に、単に批判に同調するのではなく、フランス語圏アフリカに関心をもつのもよいだろう。

『アフリカ文学講義――植民地文学から世界』https://amzn.to/49ujF20

フランス語圏カリブ海文学小史―ネグリチュードからクレオール性まで https://amzn.to/3xnt7Xx

guidance(Yzerr)を聞いていて思うのだが、この人は本当にカスタマー対応とマーケティングを読むのがうまいな、と思った。というのも、こんな例をみたからだ。

FFEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD(舐達麻)のYoutubeコメント欄で、長文レビューがついていると「ネット民と同じこと言ってるwww」という返信がついてた。言うまでもなく、おそらくこのやりとりをしている当事者は会ったことすらないだろう。つまり、ネット上でやりとりしかしていないのに、Yzerrの熱心なファンは自分のことを「ネット民」と思ってはいない、「リアル」な人間だと考えているし、そのような人々を味方につけるストーリーテリングなど含めて実に見事だと思った。

なお、このビーフについては、正直なところ「けんかはよくない」以外に言うことがあまりない。

この記事で書いた通り、私はTwitterに人々が信じるような価値があったのはそもそもわずかな期間でしかなく、それは規模の拡張のために失われていったと書いた。多かれ少なかれ、人々の集いの場とはそういうものである。少人数の集まりに感じられた豊かさは、無料や使いやすによってその豊かさだけを欲する人を自然に呼び寄せる。そして、それに対応するために、集いの場を色々な方法で改善しようと努力する。その結果、元の場所はなくなり、同じ名前の別の場になっていく。あるいは、別の名前の同じ場所になっていく。こうした場合、最初の頃からいた人は、みんなこんなふうに言う。「この場所の良さは、最初の頃にあった、あの性質なのだ」。しかし、それはもう存在しないし、そこまでいうなら、場を維持する努力を具体的な形でしてこなかったではないか、としか反論されないだろう。

他にも、2010年代後半のTwitterに公共性があるといっている人がいた。私にはほとんど理解できない。公共性があるということは現実に近くなるということであり、そんなものであるくらいならむしろ現実でいいのでないのだろうか。逆にいうと、そんなにもTwitterだけが現実になってしまうような世界で私は生きてこなかった。Twitterに公共性があるという主張をする人たちが正しいかどうかにももはや関心はなく、Twitterに本当に世界があると思っている人への心配のほうがつのる。

批評家・物語評論家のさやわかさんによって、「さやわか文化賞」が創設され、「さやわか文化賞2023」の発表が、2023年8月2日(水)から2023年8月3日(木)にかけて配信された。配信の様子は以下で閲覧することができる(アカウント作成および購入が必要)。

ついに発表!「さやわか文化賞2023」!!!https://shirasu.io/t/someru/c/someru/p/20230802205243

応募総数は36件あり、全てに対して真摯な選評が開示されるという、おそらく日本では類を見ない賞となった。大賞は安川徳寛『もしかして、ヒューヒュー』(映画)、さやわか賞(副賞)は池田暁子『池田暁子の必要十分料理』(マンガ)だった。その他、ニーツオルグ賞・批評賞・物語賞・紙媒体賞・物理物件賞で、それぞれの受賞者がいた。

私はこの賞に楽曲(diontum名義 EP『酒と珈琲』」https://dinotum.bandcamp.com/album/–2)とそれについての批評、そして、『批評なんて呼ばれて』を応募した。そして、大変名誉なことに、『批評なんて呼ばれて』に対して、神山六人さんという、カルチャーお白洲では有名な大変素晴らしい書き手の方と並んで、批評賞を授けていただいた。お読みいただいた皆様、また、こうした場を授けていただいたさやわかさんに改めて感謝の気持ちを示したい。なお、現在、『批評なんて呼ばれて』は紙版が絶版のため、電子版を刊行したい。8月末までにはPDFの用意をし、間に合えばepubでも用意したい。普及版として紙版も刊行したいが、予算の都合もあり、いつになるかは不明だ。

『批評なんて呼ばれて』に対するさやわかさんによる選評は次の通りだった。

これは、よくできた論考だと思います。造本もすこくいいです。いいんですが、非常に僕の立場からは賞賛しにくい本でもある。なせなら、これは僕のやった仕事について書かれているからですね。照れというのもあるし、これを褒めると自画自賛みたいになってもしまう。俺の言ったことがわかったんだなよしよしと偉そうに思っているようにも見えてしまう。だからなんだか褒めにくいんですが、そういうものを褒めないところが僕のよくないところだとメタレベルをひとつ上げた悩ましさも自覚しています。厳しい言い方かもしれませんが気になるのはこの本が対話形式になっていることについてで、そういう形式でやることをちょっとナルシスティックに思えてしまったのですが、先を読み進めるとそれについては作者自身が第二版のあとがきで言及していました。いわば作者は「恥ずかしいのはわかってる、わかってるんだ」と言い募っていらっしゃるわけです。ただ、作者がこの書き方を必要としたのも事実な訳で、それを乗り越えなけれは書き始めることができないことって、ありますよね。僕は老人なのでわかるのですが、特に若いうちは、あります。だから、これはある種のハッピーバーステーな一冊であり、そしてこの作者は(自身が書かれているとおり)ここから始まるのでしょう。そういう意味では、この次のものを確実に書くのがいいと思います。大事なのはこのあとがきをもひとつの自己愛に回収せず、書き続けることかなと思いました。次が楽しみです。

さやわかさんの番組視聴者の層はとても広く、カルチャーお白洲のおたよりの投稿は常にレベルが高く、商業デビューしている人々が当たり前のように視聴しているこの番組の文化賞はかなりレベルが高いことが想定されたので、正直なところ、『批評なんて呼ばれて』が受賞することは難しいと考えていた。また、拙著はある問題点を抱えていて、それも受賞をしない理由になるだろうと考えていた。

さやわかさんが指摘しているように、まずさやわかさん自身をかなり肯定的に書いてしまっている本であり、なにかの理論的な乗り越えをしようとはしていないので、さやわかさんにとって、この本を肯定的に論評する時点である種の自分褒めになってしまう側面がある点だ。次に、拙著は手紙という対話形式をとり、最終的に奇妙な和解をする二人を登場させることでナルシシズムの体裁をとっている点だ。しかし、「作者がこの書き方を必要としたのも事実な訳で、それを乗り越えなけれは書き始めることができないことって、ありますよね。僕は老人なのでわかるのですが、特に若いうちは、あります」と評していただいた通り、私にとっては、批評のリハビリをしていた執筆当時、自分で書いた文章をそのまま批判し、その批判にさらに応じていくといった書き方、つまりは自分自身につきあってあげる、という「自己愛」を通じてしか本の完成は叶わなかったのだ。2022年に『ユリイカ』の今井哲也特集(http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3741)には「世界はおもちゃ箱 今井哲也について」という批評を寄せたものの、私の中ではまだうまく批評を書くことができず、編集の方には大変な迷惑をかけてしまった。その中で平行して、毎月1万字近く書きながらお白洲のおたよりを書いていた。『批評なんて呼ばれて』の原型はそんなふうにして作られた。

2010年代後半に批評から撤退した時期がなければ、本来、こうした本は5、6年前に書いておくべきだったのだろう。しかしそれでも、選評で言われているように、この本がもしも若さを保っているなら、私がまだ20代の半ばだったときに書いておくべきだったことを、おそらく当時よりもうまく感情を操作することで、必要なことを的確に表現できていたとも思える。それはそれで、歳を重ねたのにも意味があったのかもしれない。とはいえ、この選評にもある通り、これは若書きであり、人生の中で1回しか放てない弾丸なのだ。しかし、出し惜しみする理由はない。「出し惜しまず溜めなし紡ぐたびクラシック」と、自分で「Водка」(https://dinotum.bandcamp.com/track/–3)に書きつけた通り、いまこの瞬間使えるものはすべて使いきるつもりだ。だからこそ、次の本を書かなければこの本に価値はほとんどないと言っていいだろうし、私は、66部が人々の手に渡っているなかで、その読者に対する責任を負っている。そして、次の本が最初の本の読み手から評価されたときに、この本はほんとうの意味で価値のあるものとなるだろう。

ところで、私はもう一つの責任を負っている。さやわか文化賞は今年から始まった。今回の大賞とさやわか賞(副賞)はいずれも商業作品で、選評を読んだ限り、実際に読み、あるいは鑑賞してはいないものの、時代的なコンテクストの中で戦略を練って作られた優れた作品だと思われる。また、大賞・さやわか賞に限らず、ニーツオルグ賞・批評賞・物語賞・紙媒体賞・物理物件賞の受賞者たちの作品はそれぞれ力作ぞろいだった。それが故に、それぞれ活動を継続して他の場所でも成果を出すことができなければ、さやわか文化賞自体が単なる内輪ネタで終わってしまうのだ。それは、ひとりの受賞者としてまったく本意ではない。内輪ネタに終わらないようにするためには、さやわか文化賞に応募したことによって発生する責任を引き受けるほかない。私にとってそれは、自己愛を脱する活動にほかならない。

結果として、『批評なんて呼ばれて』刊行以後、私は他の人を巻き込んだかたちでの活動を開始している。その一つが『闇の自己啓発』という書籍で有名な江永泉さんと月一度配信している「光の曠達」(https://youtube.com/playlist?list=PLqquazgWuPmZUDMr85Gfq_JoDhmzsmQKV)である。江永さんの活躍の場をつくることが目的だが、私と江永さんは意見がおおよそ異なっており、自己の対話とは違って甘えることはできないので、毎月研鑽している。また、2010年代同人誌批評シーンについて、当事者にインタビューするという企画を動かしている。第1回はすでに収録を終え、現在書き起こしをしているところだ。これとは別に、ある方の著作の準備の手伝いを始めている。この本は、サブカルチャー批評で外すことのできない本になるだろうという確信があるが、詳細はまた今度、公表したい。いずれにせよ、私はもう自分と話をすることをやめることができるようになった。そうして、私自身の著作として、『批評なんて呼ばれて』で予告した『Javascpritから遠く離れて』を書き始めている。この本は『批評なんて呼ばれて』で取り上げたさやわかさんの活動ではなく、そこで言及することを避けてしまった、さやわかさんの批評そのものと本格的に対決することになる。また、一時代を画した、私の人生で大きな影響を与えた人物について論じたい。その人は、東浩紀という。なので、仮題として以下を示す。『JavaScpritから遠く離れて――東浩紀について』。このままのタイトルになるか私にはまだ分からないが、おおよそこのタイトルのような本になるだろう。

以上をもって受賞の言葉に代えさせていただます。

自分はなんとも思わなかったが、人々が熱くいろいろ語るのに驚いた。ITサービスはいろいろ変わる。そういうものでしかないし、そう思って付き合っていくしかない。

私はTwitterを15歳の時から使っている。いま活躍している研究者たちが30代になった頃にTwitterを使っていて、それを読むのが楽しかったが、サービス利用者の拡大に伴うコスト増大と、利用者増加に伴うサービス性質の変化があり、そもそもマスクの登場以前から、とっくに2008年から2014年くらいまでの6年間のTwitterのセミクローズドな雰囲気は失われて、私はそれ以降、情報収集や宣伝として以外にはサービスを使わないようにしてきた。とはいえ、懐かしむ気持ちもない。それは、ただ単にそういう時代があったということに過ぎない。

永遠に制約のない無料なものは存在しないし、思い出を過度に美化してサービスと一体化することもない。単に、企業としては心配だが、全ては資本が解決するかどうかを見届けたい。あるいは、ロケットを宇宙に飛ばすよりも、SNSの経営は難しいのだろうか?

先日の配信について、編集者の方や著名なライターなどに言及された。大変ありがたいとともに、光の曠達が今までより広く名前が知られていく最初の過程に入ったと感じた。そこで、光の曠達の目的と寄付が必要な理由、あるいは寄付以外での支援の方法についてここで述べておきたい。

まず、光の曠達をなぜやっているのかについてのモチベーションを説明する。次に、隠すことはないので、会計について明らかにし、なぜ寄付を募っているか説明する。最後に、光の曠達を続けていくことの行く末について語る。

これは、私が江永泉さんのファンであり、もっと活躍してほしいからだ。私たちは長い付き合いがあり、信頼関係があるなかで光の曠達をしている。そうした信頼関係あればこそ、彼にとっては前例のない、台本もほとんどない長時間配信で話し続けるリスクを引き受けてくださっている(驚かれるかもしれないが、米原が思いつきで話し始めることはほとんど事前に打ち合わせしていないのに、江永さんはその全てを的確に打ち返すのだ)。そして、何より、配信の中で江永さんが取り上げる本は常に興味深く、解説する視点も、含蓄に満ちている。また、犬の漫才師のように喋り続ける隣の米原の発言に対して同調とは違う適切なコメントをする賢者のような鋭さがある。この江永泉の痺れるような技巧を世に伝えることで、文章の仕事が増えてほしいと考えている。また、江永泉の人柄も多くの人々に知ってほしい。彼は、たとえ姿を見せることがなくても、ユーモアと慈愛に満ちた素晴らしい人であることが伝わると嬉しい。

光の曠達は配信場所をお金を払ってお借りしている。その場所は南米フォルクローレを中心に音楽活動をしている山下Topo洋平さんが所有しているスタジオ「KOKOPELLI」だ。現在、有料貸出されており、配信プラットフォーム「シラス」内にあるチャネンル「山下Topo洋平のHappy New Moment」(https://shirasu.io/c/topo)に登録すると、その中で詳細情報・応募方法が開示されている。私は、ひょんなことからTopoさんと直接お会いする機会にめぐまれたので、その中で有料スタジオ貸出プロジェクトの最初の利用者として半年ほど利用させていただいている。スタジオは音楽録音を目的としているが、配信やライブ演奏もできるように比較的に広く機材が充実しており、下記の利用料金は都内では破格の安さだと考えられる。

半年にわたる配信の中で、サービス利用方法のベストな形を探っており、Topoさんと相談の上、新規の料金をプランを作成した。このプランでは、光の曠達の1回にかかるスタジオ利用に関わる料金が約8000円となる。また、書籍をコンテンツとして取り上げた場合、書籍代がかかり、米原のようにコンテンツがひとつのテーマになっている場合、資料代は書籍にはとどまらない。そして、当然のことながら、配信の間の飲食代はすべてTERECO(光の曠達の運営元)が提供し、江永さんに支払われている雀の涙ばかりで、私にとって慚愧に堪えない謝礼も計上される。簡単にいうと、現在、1回配信するたびに1万円以上はかかっており、上振れはいくらでもありえる。

私はフルタイムの労働をしており、1万円程度はとくに生活するのに障害とはならない。ただし、金銭によるリターンがないと、私の提供している配信の質がどう評価されているかわからない。現在、光の曠達の1回の配信は、平均して4000円程度の寄付がある。2023年6月号は観客が1名おり、おおよそ5500円の売上があった。とはいえ、目標には程遠いため、まだ配信のクオリティや宣伝でのリーチ方法で改善すべきところがあるというのは明らかだ。とりあげる題材もこうした観点で変更し、宣伝の内容も変えていくことになる。配信についての判断のすべてが金銭によるフィードバックに基づいているのだ。私は具体的に金銭を支払った人の評価を比較的に重視する。また、常時配信費用に売上が届かない場合、光の曠達、とくに江永泉を巡るコミュニティを維持するということが難しい。たとえば、観客で来た人が主役になるような配信のないイベントをKOKOPELLIで開催するといったことを実施したいとしても、毎月の光の曠達が赤字のなかでそれを実施することは、持続性を考えるとためらわれてしまう。

以上のように、Topoさんの協力で都内では破格の料金でスタジオを利用させていただき、薄謝で長時間配信をお願いしているのに嫌味のひとつも言わない江永さんの人格によって光の曠達は成立している。私がしているのはせいぜい用意の部分だけである。しかし、その用意で生じる問題のほとんどは資本で解決できるのであり、クオリティの向上もほとんど資本で解決できる問題なのだ。(1)で述べたように江永泉の活躍の支援をするためにも、その後のコミュニティ運営のためにも、寄付を常に受け付けている。

しかし、寄付以外にももちろん支援する方法はある。高評価・チャンネル登録はもちろん、リーチアウトの幅が広がるので大変ありがたい。また、光の曠達のリンクをSNSで貼っていただくのも非常にありがたい。配信に対するコメントはなくてもリンクを貼っておくだけで、誰かが関心を向ける可能性は少しでも高くなる。それは大変心強い。

光の曠達を続けていく中で、いつか江永泉の単著を取り上げる回がくればこれほど嬉しいことはない。とはいえ、それはいつでもいい。ひとまず、江永さんの活動の中で光の曠達が何かに役立ってほしい。

一方で、光の曠達を提供しているTERECOという運営主体としては、光の曠達は今後展開していく様々なイベントの試金石のような扱いとなっている。現在、光の曠達が始まった後では、「シラス」で知り合った方をお呼びしたイベント(id-kabenuke×hideaki×米原将磨(diontum) 『街とその不確かな壁』・『変声 転轍の後で』W刊行記念鼎談イベント「不確かな壁を抜けるために」https://youtube.com/live/qE1KYnM662Y?feature=share)などをTERECOの提供で実施したが、光の曠達の運営で得られた知見が活かされている。また、この配信はアマチュアの方をお呼びしているので、飲食代以外は提供していないが、いずれはすでに商業デビューしている方をお呼びする資本の体制を整えたい。また、長時間のインタビュー動画シリーズも考えていて、その最初の試みとして、私の研究者のお知り合いをお呼びして収録し、その様子を公開した(浅野千咲さん×佐藤正尚「ハイチ文学の味わい ワカンダからハイチへ」パート1 https://youtu.be/eWuTEvNLXKI)。また、動画以外でも、TERECOは、ある同人誌批評の団体へのインタビューや、ある方の文章の書籍化なども視野に入れている。

TERECOはこのような形で、文化について語る場を創出していきたい。

最後に、寄付はこちらから受け付けています。配信を見て支援していただけるかたは、(2)に書いた通り、他の方法でも支援をいただけると幸いです。

https://youtube.com/playlist?list=PLqquazgWuPmZUDMr85Gfq_JoDhmzsmQKV