昨年、動画で100位までやるといったが、90位までいくことさえできなかった。そこで、今回は一言コメントをつけることにする。主に、どの観点において素晴らしいかを短く紹介することにした。配信も考えたが、その時間は別の作業に充てたい。なお、今年から、YouTubeやiTunesで事前にハイライトをちゃんとみるようにしたが、それぞれ1000件以上新しいコンテンツに触れていたので、それなりに説得力のあるベストハンドレッドだと思う。

また、今回の対象は2024年12月20日以降から2025年12月までのコンテンツ。13ヶ月あるが、2024年12月のコンテンツは後追いしたので、このようなかたちにする。今年はアフィ盛りなので要注意。

おまけで今年はランキング候補としてあがったけど惜しくも100から漏れた選外も一覧にしてます。

では、ご笑覧あれ。

100位

啤酒土狗(Beer to Go)の店主、https://maps.app.goo.gl/g2NHdiaQETmUXYEV7、台北は忠孝新生駅の近く、新生南路一段12巷にあるビール屋の店主。経営者から店舗オーナーを任されたそうなのだが、高田馬場で演劇をやったことがあるということで話した。2000年代の台日文化交流を間近に感じることができた。素晴らしいビールを置いているのでぜひいってほしい。

99位

見立てと女語りの日本近代文学、齋藤樹里、文学通信、https://amzn.to/4po97cC

明治文学研究者が少ないなかでさらに斎藤緑雨研究などほとんどないなかで「芝居」の語りに注目しつつ、男性中心の近代日本文学史における「女性独白体」というテーゼが興味深かった。

98位

名誉伝説、https://www.youtube.com/watch?v=rpY3buWDM4k

離婚伝説ではない。日本のバンドシーンにはまだまだおもしろい人がいるなと思った。

97位

コーパスを丸呑みしたモデルから言語の何がわかるか、横井祥、https://speakerdeck.com/eumesy/what-can-language-models-swallowing-corpora-tell-us-about-language

言語モデルについては大量コーパスと自然言語処理、機械学習の観点から優れた成果が達成できたが、その後の展開を示すなかで提示された「経験主義的言語観の数理科学化のやりやすさ」という観点の説明で、ニューロン発火抑制にもとなう侵襲的介入の可能性が興味深い論点だった。

96位

イスラームの慈善の論理と社会福祉――現代インドネシアにおけるザカートの革新と地域の主体、足立真理、明石書店、https://amzn.to/3Yg0zcJ

とにかく何もしらない話が大好きだが、その枠で最も興味深かった。

95位

一九六八年と宗教——全共闘以後の「革命」のゆくえ、栗田英彦編、人文書院、https://amzn.to/4qxJzuo

紋切り型の1968年言説のかたちで、20世紀後半の日本の宗教史を包括的に示した。

94位

ホームコンピューター デジタル時代を決定づけた100の名機、アレックス・ウィルトシャー著・伊賀由宇介訳、グラフィック社、https://amzn.to/492Mx4r

個人向けコンピュータ史を造形と機能の観点で入門するための重要な一冊のため。

93位

新しい近代服飾史の教科書、長谷川彰良、翔泳社、https://amzn.to/3N5MGv9

服装の構造面に着目した紹介と創作などにおいて参考にしやすい資料を提供した。

92位

世界観を創る、鈴木貴昭、星海社新書、https://amzn.to/3NbrNPf

地政学に頼っているところ以外は良かったというか、これを基準にしてほしいくらいなのだが、実際の創作者でここまでちゃんと考えられている人は少ないなといつも思う。私の活動はここに批評理論を加えているところにある。世界構築の時代性もまた重要なファクターだろう。

91位

鮫河橋の社会史――近代東京と都市下層、武田尚子、日本評論社、https://amzn.to/3LmYBUW

新宿ローカル歴史ものとして今年もっとも良かった。

90位

古代マケドニア全史――フィリッポスとアレクサンドロスの王国、澤田典子、講談社選書メチエ、https://amzn.to/3YWHc8A

アレクサンドロス大王についてはみんなよく知っているけど、マケドニアについてはよく知らない、そんな痒いところに手が届いた。

89位

近代日本の仏教思想と〈信仰〉、呉佩遥、法蔵館、https://amzn.to/3YREiC9

20世紀以降の日本仏教史を信仰の観点からまとめることで信者にとって仏教がなんだったかを丹念に追った成果であると同時に、近代中国仏教と日本仏教を対置させるといった他には類を見ない興味深い論点を提出した。

88位

一元論の多様な展開――近代ドイツ哲学から、世紀転換期の英米哲学を経て、現代の分析哲学まで、小山虎編著、晃洋書房、https://amzn.to/4aGrINs

一元論を理解するための体系的な思想の流れがまとまっており、各国での思想史を相対的に理解するための足がかりとなっていた。

87位

Whiskey’s Whisperin’、Brandon Wisham、https://youtu.be/U5wYwq1ejhQ?si=ikXXegXhi8_w32YT

2025年は酒カントリーが低調だった。酒を飲んだあと、Still HangoverだったElla Langleyの昨年からの快進撃もあり、いったん酒は手癖的な主題になっていた感はあるが、この曲はなかなかによかった。

86位

〈怪奇的で不思議なもの〉の人類学――妖怪研究の存在論的転、廣田龍平著、https://amzn.to/3N5MJaj

博論以後展開として近年の作品の類型を民話などから導出していく丁寧な調査によってホラーの形式性についてわかりやすい示唆を与えた。

85位

部落フェミニズム、熊本理抄編、エトセトラブックス、https://amzn.to/4pYrcil

部落問題における女性史についてもっとも先端的な成果を得るだけでなく、とにかく読ませた。

84位

戦後日本と政治学史、熊谷英人、白水社、https://amzn.to/4pYrgP7

70年代に政治思想史がすごくたくさんでていて「名前くらいは知ってるでしょ?」みたいな圧力のあった著作家たちに一つの視座を与えた。

83位

雑誌利用のメディア社会学、永田大輔・近藤和都編、ナカニシヤ出版、https://amzn.to/4sqTELC

フランスでは雑誌を中心としたメディア研究と文学研究は近いのだが日本では社会学と一括されているなーといつも感じているが、日本での雑誌メディア研究の概観を示した一冊だった。

82位

気体論講義、ルートヴィヒ・ボルツマン著/稲葉肇訳、https://amzn.to/4aGd5tk

科学史における初期統計力学を理解するときに最重要な文献を翻訳し、優れた解説を附した。

81位

古筆見の仕事――真偽の先にあるもの、編集部編、書物学第26巻、勉誠社、https://amzn.to/4pfmGLd

日本における歴史学の成立を考えるうえではずせない一冊だった。

80位

08 JETTA、Kai Banks、https://www.youtube.com/watch?v=LCu9gl_HbzQ

理由はまったくわからないけど、人生って感じのリリックだった。ポエトリーラップ系の中でもビートとフローの幅がやや広くできているところも器用な感じでよかった。

79位

イスラームにおける聖性の継承:預言者、聖者の血統と聖遺物、SIAS Lectures No.12、上智大学イスラーム地域イスラーム地域研究所、https://sophia.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=20&sort=custom_sort&search_type=2&q=1749014914132

聖遺物と聞いて湧き立つ人間としては、イスラームにおける物体と聖性の関係を知ることができて本当によかった。

78位

ノンパラメトリック統計学――小標本でも分布によらないロバスト手法、白石高章、共立出版、https://amzn.to/4aFiqB7

一様性の検定法の手法に収束しそうなイメージのあるノンパラメトリック統計学について、ロバストな手法としてどのようにモデルにあてはめていくか説明し、「なんだかんだいって中心極限定理できっと正規化するよねー」以上の理解を与えた。

77位

food for thought vol.2 – EP、justicexavier

私はSHAD的なビートメイクの領域に関心があるのだけど、justicexavierはその最新系を見せてくれた。

76位

次世代クスリチャン・ラップ

DC3やChildlike CCなど、次世代の卓越したクリスチャン・ラッパーが登場した。

75位

「イエスの言語」をめぐる論争史――古代から近代まで、髙橋洋成、教文館、https://amzn.to/4qxRUya

田山健三フォロワーはなんの疑いもなくイエスは「アラム語」を話していたと言いがちだが、アラム語について正確な知識には乏しい。この著作はそもそもイエスの言語はどのように考えられてきたのかについて初学者にも教えてくれた。

74位

インフォーマルな政治の探究——政治学はどのような政治を語りうるか、松尾隆佑・源島穣・大和田悠太・井上睦編、吉田書店、https://amzn.to/4qSWiIz

ともすると経営学やエスノメソドロジー、あるいは社会学で考えられがちな対象であるインフォーマルな集団、例えば、日産とルノーの企業間関係などを政治学でみるという視点がよかった。ただ、まだ良いのか悪いのか私は判断できていない。

73位

杉本舞のXでの投稿、https://x.com/MaiSugimoto4

一級の学術知識や大学行政改革のときに何があったかの経験などをずっと話していて往年のツイッターの良さを感じた。

72位

投票の倫理学、ジェイソン・ブレナン著/玉手慎太郎ほか訳、勁草書房、https://amzn.to/4pkV9Ii

投票することはとりあえずいいこと、という前提についてポジティヴにちゃんと考えましょうという本だった。こういう問いかけはとても大事だと思う。

71位

日本の経済投票、大村華子、有斐閣、https://amzn.to/4pnHxwb

なんで日本では経済動向に伴う投票行動の変容が起きないんだろうというところを感覚ではなくてデータで裏付けてくれたところがよかった。

70位

NENEとBMSGのビーフ

NENEは年末に結婚して、SKY-HIは未成年女性との関係をめぐるの報道で失墜。なんともいえないビーフの結末。

69位

日本古代交流史入門、鈴木靖民・金子修一・田中史生・李成市編、勉誠社、https://amzn.to/45myO62

こういう定期的に研究をアップデートしてくれる古代史の本がむっちゃ助かった。

68位

競争なきアメリカ、トマ・フィリポン著/川添節子訳、みすず書房、https://amzn.to/4qwjETM

私はアンチ・トランプだが、GAFAMの負の側面についてのみ彼がたまたま抑圧できているところだけ認めざるをえない。そのことを理解できる。インデックス投資は10年単位で伸び率が縮退し、ゆっくりと衰退していくが、それはGAFAMがアメリカ産業にまったく貢献せず、金融経済を空転させるばかりだからだ。本書はそのことがよくわかる。

67位

古代王権の成立と展開、仁藤敦史、八木書店、https://amzn.to/3LlQVlT

天皇が万世一系というフィクションについて数年に一度本格的な本がでるが今年はこの本だった。定期的にアップデートされる古代史は追っていて楽しい。

66位

日本人にとって教養とはなにか——〈和〉〈漢〉〈洋〉の文化史、鈴木健一、勉誠出版、https://amzn.to/49BwLxu

教養という言葉自体が明治以降なのでやや時代錯誤な表現ではあるが、自己研鑽のための勉学の文化史という点を考えると、各時代の知識人が前提にしている内容がわかるので入門によい。

65位

だいまつのどこでも体験隊、https://www.youtube.com/@daimatsudokodemo

昨年より展開に失敗した商業施設をめぐる動画を発表し続けていたが今年ついに10万人到達した。ただの探訪だけではなく、地道な調査もしており、動画の見応えが高い。

64位

西洋文学における魔術の系譜、田中千惠子編、小鳥遊書房、https://amzn.to/3N293Se

幻想文学なども含め、神秘主義的想像力の多様な想像力についてよくまとめた。

63位

【書評】フィリップ・ラクー=ラバルト/ジャン=リュック・ナンシー『文学的絶対―ドイツ・ロマン主義の文学理論』(柿並良佑・大久保歩・加藤健司訳、法政大学出版局、2023年)、二藤拓人、『シェリング年報』33 巻、p. 126-138、https://www.jstage.jst.go.jp/article/schellingjahrbuch/33/0/33_126/_article/-char/ja

もしも天才の仕事をわかりやすく見せるなら、この書評を読ませると思う。

62位

フランスのニーチェ——19世紀末から現在まで、ジャック・ル・リデ著/岸正樹訳、法政大学出版局、https://amzn.to/4sht47H

まさか訳されたとは。ニーチェがどのようにフランスに受容されたかを知る重要な基礎文献の翻訳。

61位

帝国神道の形成——植民地朝鮮と国家神道の論理、青野正明、岩波書店、https://amzn.to/4aBa4KQ

昨年のハンドレッドでとりあげた「墓破」でも帝国神道の影が問題になっていたが、この本は国家神道の成立と植民地問題を包括的に扱っていてとても勉強になる。まだ消化しきれていない。

60位

The Hanged Man、Arcana、https://amzn.to/49fDQm2

なぜこれが売れていないのか謎なくらい面白い楽曲の数々。インストで市場において成功するのは難しいのかもしれない。

59位

悪魔崇拝とは何か——古代から現代まで、ルーベン・ファン・ラウク著/藤原聖子・飯田陽子訳、中央公論新社、https://amzn.to/4b9IX9W

アメリカのオカルト文化史を理解できる重要な本の翻訳だった。

58位

特別展「江戸☆大奥」、東京国立博物館、https://amzn.to/49jcY4y

大奥の文化史だけではなく政治史的な側面もあますところなく示されつつもしっかりとエンターテインメントもやっている非常に優れた展覧会だった。

57位

LUX、Rosalía、https://www.youtube.com/watch?v=GkTWxDB21cA

Bad Bunnyの活躍などでラテン音楽はふたたび世界的な流行を見せているが、こんな前衛的な楽曲でチャートも席巻できるのはすごいなと思う。

56位

インターネット・ガールズ・クラブ、あべしオフィシャル、https://booth.pm/ja/items/7683586?srsltid=AfmBOorX_sPKdRzdWSH4lxn1IAqyXnMadqr8PxF3nRdFIfQVjME4U0fX

今年も同人誌が豊作だったが、本作はラインナップと参加者を平成一桁生まれの世代と、その世代が2000年代に交流しえた人々で見事にインターネットに携わっていた文脈が明らかになった。

55位

アルパカは今日もひとり、https://www.youtube.com/@alpacahitori

東京都港区出身だがいわゆる「中流」家庭出身らしいチャンネル主がブラタモリ的な構成と詳しさで港区について語っていく。普通に面白い。

54位

【総集編】日本の抗うつ薬、「全て」解説しました。【薬学】、いわしのお薬解説チャンネル、https://www.youtube.com/watch?v=I6t7BuTJBko

抗うつ薬の文化表象は多くあるが、多くの場合、書き手自身の実体験が反映されていることの限界が目立つ。そうした限界を超えさせてくれる幅広い知識とわかりやすさがあった。

53位

コマ送り-Frame by Frame-アニメ業界発社会のことを考えるZINE Vol. 1、コマ送り-Frame by Frame、https://fbfkomaokuri.base.shop/items/117374232

アニメーターが業界について社会問題の立場で考えるという時代を感じさせる一冊だった。

52位

MadRaps、Rapsody&Madlib、https://www.youtube.com/watch?v=Rpy8iYIa6Lg

詩のようなラップを聞く喜びを思い出した一曲。

51位

New Life Will Grow、Stereocity、https://www.youtube.com/watch?v=k3GZO689IXI

midwest emoないしmathrockと呼ばれる界隈ではYvette Youngがキャリア最盛期を迎えると同時にもう次はないかな、と思っていたなかで突然人気がでた新星。2010年代のmidwest emo的サウンドを引き継ぎつつ現代的なロック・サウンドになっていた。

50位

福音派――終末論に引き裂かれるアメリカ社会、加藤喜之、中公新書、https://amzn.to/4jpsFvN

この手の本にしては宗教史ではなく、福音派がなぜ政治的な影響力をもちえるのかという背景を高い解像度で説明した類例のない著作だった。

49位

Skipping Tape Vol.3 and Vol.4、WorldWideSkippa、https://youtu.be/y2Kfq_qNy0o?si=8XUWW9kVZSye8rpI

日本国内に限定すると、Tee Shyne、Siero、e5、3Li¥en、MIA、Sonsi、27AM、などぱっと思い出せるだけでこれだけで他にもっとたくさんいい人がでてきているが、なんだかんだ私がベストハンドレッドにいれたいと思ったのは、WorldWideSkippa。

48位

やよい&こふんの古代トーク!、https://www.youtube.com/@YayoiKofun

ゆっくり解説の形式の中でもっとも学術的にレベルが高いもの。古代といっているが先史時代も含むトピックについて正確かつわかりやすく説明している。あの「かぬそぬ」のチャンネルということもあり、今後の人類学・考古学・古代史に大きな影響を与えるだろう。

47位

台湾国家人権博物館企画展「黒名前単」、台湾国家人権博物館

ナショナリズム高揚の中で自国史の暗部を中国共産党批判に基づいてしなかった誇りの高さを感じた。

46位

MUSIC、Playboy Carti、https://www.youtube.com/watch?v=flQ0q8clrWw&list=PLxA687tYuMWiPVIIC_bNd9J8Aq2Mtch8I

やっとでたらすごかった。新しいサウンドでのラッブはいつも楽しい。

45位

第1回 人文系リトルプレス市 in ジュンク池袋、アレ★Club主催、https://are-club.com/2025/06/26/20250626/

優れた試み。肥大化した文学フリマのうち、批評・エッセイ界隈を昔の文フリの規模の感じで実践した。文学フリマにプロが来るななどと言っている人は全員アレ★Clubの活動を見習ってほしい。

44位

ミッシング・チャイルド・ビデオテープ、近藤亮太監督、https://amzn.to/4sB5gf8

2010年代後半から2020年代前半のホラー的映像をすべて集約していた。

43位

WHATMORE、WHATMORE、https://youtu.be/pBc_GSJqK-g?si=__Lpkw4uCdgnsoNu

Yoshi-T所属のバンドだが、ラップなどもしているアッパーミドルクラス的なニューヨークサウンド。“jenny’s”は傑作。

42位

Elle Teresa、https://youtu.be/8KlEGEI3IoQ?si=MNeGzE7PelLg14ac

いまさら感はあるが、今年はLANAと二分するほどの人気をもっているように感じた。また、彼女のフローのスタイルは非常に独特なのものがある。引退してもプロデュースなどもできる能力もありそうなので、今後もヒップホップの未来をつないでほしい。

41位

McKenzie、FattMack、https://www.youtube.com/watch?v=hVzHhT0UeZo&list=PLDhajrZgo0TKV2x8iksDbsDOdQdy6NJFg

アラバマのラッパーなのでサザンのサウンドかと思えば、アトランタではないのでまったく違うメロディアスな感じ。サウンド作りが面白いアルバムだった。

40位

スキナマリンク、カイル・エドワード・ボール監督、https://amzn.to/4sjVT31

アナログホラー的表現技法の最先端のかたちを示すだけでなく、一人称ゲームを応用することで登場人物を画面に映さずともホラー映画を作れるという可能性を示した。

39位

人文系論文における係助詞「は」直後の読点使用の傾向と指導指針、岩崎 拓也・井伊 菜穂子、専門日本語教育研究26巻、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jtje/26/0/26_27/_article/-char/ja/

日本語アカデミック・ライティングにおける「は」のあとに読点を打つ条件として「一文中の読点数が2個程度の場合、一文が70字程度の長さがある場合、形式段落の冒頭(一文目)で「は」が使用されている場合という3つ」の可能性が高いことを提示し、経験的な妥当性のある内容であること、日本語アカデミック・ライティングにおける文法以外での知見を提示した。

38位

失踪した友人の部屋に残されていたゲーム、rentaka、https://store.steampowered.com/app/3201810/_/

ホラーインディーゲームであることを逆手にとった表現方法の中で2025年最も優れていた。

37位

ロングレッグス、オズグッド・パーキンス監督、https://amzn.to/494X92M

ホラーとミステリーのすぐれた美的アプローチの卓越さと、すべてが種明かしされても解決できない現実の不条理さを見事に表現した。

36位

「なぜ妻は病院に行きたがるのか(1)」、大脇幸志郎、webゲンロン、https://webgenron.com/articles/article20250821_01

今年読んだ論考の中ですごい共感したもの。統計学を正確に理解するとどうじに文化と社会を語る態度を示すさいにぜひ参照したい。

35位

Tele倶楽部Ⅱ、ピーナッツくん、https://youtu.be/kzuRQCKapNw?si=ipO8rFjmYnZ-6Z1L

ピーナッツくんは本当にすごいと思った。KIRINAIに喰らった。

34位

クリティカル・ワード ゲームスタディーズ、吉田寛/井上明人/松永伸司/マーティン・ロート編著、フィルムアート社、https://amzn.to/49gIHn7

助かってます。

33位

『ブルーアーカイブ』に見る“新しい日本らしさ”と韓国の思想潮流、米原将磨、KAI-YOU premium、https://premium.kai-you.net/article/913

私です。2025年12月時点で最も『ブルーアーカイブ』について面白いことを言っています。

32位

思想としての批評——明治期東アジア哲学における展開、郭馳洋、東京大学出版会、https://amzn.to/4aGed02

「批評」という自体を掘り下げるこういう丁寧な研究を大事にしたい。

31位

田崎英明さんゲスト出演!(6月28日) 登壇者=江永泉 司会=米原将磨 デビュー35周年特別企画『ジェンダー/セクシュアリティ』から『間隙を思考する』へ 田崎英明の思想をたどる、TERECO、https://www.youtube.com/watch?v=YZWyG2G2I4k

1990年代から2000年代の旺盛な仕事ぶりは2010年代から批評を本格的に読み始めた自分にとって田崎英明は遠い人だったが、江永さんの協力で出演していただけることなった。「語る人田崎英明」を見ることができる稀有な番組になったと思う。

30位

アメリカの黒い傷痕――〈生態(エコロジー)〉、新田啓子、青土社、https://amzn.to/4qsjmNQ

俺たちはいつだってこういうハードコアな文学研究書が読みたいんだ。

29位

「酔っ払い」の日本近代――酒とアルコールの社会史、右田裕規、角川新書、https://amzn.to/4smXFjW

2025年の個人史で一番驚いたのは酔っ払いすぎて壁にぶつかり額を切って数針縫ったことだった。そんな自分には天啓のような書だったが内容も優れていた。近代都市と飲酒文化の由来を明治時代の移行期の資料を紐解き文化史を描く労作。ちなみに、右田の研究では「天皇制と進化論――近代日本の統治機構による進化論への対応の変遷」とかいいよね。

28位

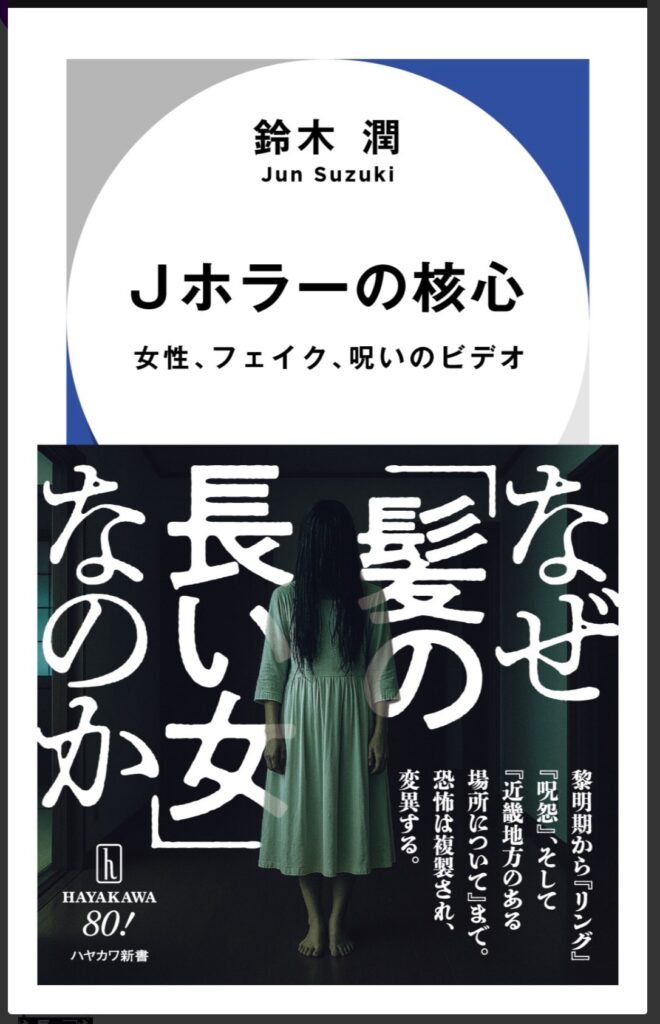

Jホラーの核心――女性、フェイク、呪いのビデオ、鈴木潤、ハヤカワ新書、https://amzn.to/3N5Oe8r

この本についてはこちらで説明している。https://diontum.com/archives/844

27位

現代ホラー小説を知るための100冊、朝宮運河、星海社新書、https://amzn.to/3Yk5ERe

こういう見取り図的な本の中でも一番よくできていた。現代のホラーブームは映像だけではなく小説でも展開されているので、この本を文化史的視座を確保するためによかった。

26位

大正教養主義の成立と末路、松井健人、晃洋書房、https://amzn.to/4jn8xKO

この動画を見てください。 https://www.youtube.com/watch?v=lmd5Whto7WI

25位

お布施のからくり――「お気持ち」とはいくらなのか、清水俊史、幻冬舎新書、https://amzn.to/4pD58Jr

日本社会が明治以降から転換を迎えている点として象徴的なのは檀家の減少という統計的事実だけではなく、清水のような仏教研究者が登場してきたところもその一つだろう。近代仏教の通説を原典から創作していく手つきはいつものとおりだが、結論である「お布施は在家者と出家者のあいだに相互利益的な関係を形成し、健全な社会の基盤を支える」という発想はそのとおりだと思った。日本の宗教文化を考えるうえで重要な一冊。

24位

日本の後宮――天皇と女性たちの古代史、遠藤みどり、中公新書、https://amzn.to/4pjPYIQ

義江明子ら女性史と古代史研究のアップデートはどれも知的好奇心を刺激されるが、古代末期である平安時代の女御・更衣がいったいどのような制度的変遷を辿っているかすぐに理解できる素晴らしい新書だった。

23位

今年の『思想』、岩波書店、https://amzn.to/3MYwrAa

フランツ・ファノン、現代中国思想、ドゥルーズ、哲学教育/哲学対話、シェリング、セルトー、といった近年稀にみる優れた特集が続いた。

22位

そらみつ、米原将磨編、フヒトベ、https://amzn.to/4q1Cxya

私が編集しました。Amazonのアカウント対応遅れで現在買えないものの、イスラーム・カリブ海・短歌批評・暴力と映画の関係など、今話題であるだけではなく、普遍的なものを作り続けたいです。第二号は原資を作っているところです。

21位

はじめての圏論――ブンゲン先生の現代数学入門、加藤文元、ブルーバックス、https://amzn.to/4skIkAv

2010年代は人文情報学の誕生と圏論の知的重要性の高まりによって説明できるかもしれない。しかし、圏論について入門することはこれまでまったく簡単ではなかった。この本はこれまでにない適切でわかりやすい入門書だった。

20位

新しい階級社会――最新データが明かす<格差拡大の果て>、橋本健二、講談社新書、https://amzn.to/4qyxRQk

前著でも格差社会が日本で生まれていることを示していたが、コロナ以後の展開と階級と政党支持の関係を統計的に示しているのも素晴らしかった。

19位

第四境界、https://www.daiyonkyokai.net/

2025年時点でARGのホラー・ミステリーにおける表現方法のスタンダードを確立した。

18位

サイレントヒルf、竜騎士07原作/コナミデジタルエンタテインメント、https://www.konami.com/games/silenthill/f/gate?p=q9avy6C9QUKFRFGSGPvBvSpsOXH1Uth4gvBKWu0xdJY%3D

日本産のトリプルAタイトルホラーとしては久しぶりに上質だったが、それよりも加藤小夏筆頭に主演した俳優が実況するという文化が作られ、それが面白いということがよかった。今後も日本で3DCGアクトの文化が発展していってほしい。

17位

ネオリベラリズム概念の系譜 1834-2022、下村晃平、新曜社、https://amzn.to/49ALXLd

社会について何か言いたい人が「資本主義」というのが浅そうに見えるので「ネオリベラリズム」と言い換えがちな中、この言葉と真摯に向き合ってその概念史を明らかにした。

16位

疫《えやみ》シリーズ、川端匠志・高山創一監督、https://www.youtube.com/@EYAMIofficial/videos

もともとはお化け屋敷の販促ドラマだったはずが沖縄ホラーのアップデートが果たされた。川端匠志は沖縄ホラーの鍵なので要注意。

15位

RPGのつくりかた――橋野桂と『メタファー:リファンタジオ』、さやわか、筑摩書房、https://amzn.to/4q1TJ6P

こんな本は、ふつう、ありえない。『ペルソナ』シリーズを手掛けたクリエイター橋野に制作中のゲームについてインタビューし、足掛け7年のインタビュー記録。こういう仕事を残す批評家のさやわかに敬意を表す。

14位

国宝、李相日監督、https://kokuhou-movie.com/

『フラガール』自体が青春部活ものフォーマットをビジネスシーンではどうなるのかというときにただの芸能業界ではないという素晴らしいラインを題材とるセンスをもった李相日が、日本にある死ぬまで部活ものとして描けることものして歌舞伎にトライした結果の映画。カメラマンの選出も最高で、こんな優れた日本映画は久々に見た。実家に里帰りしたさいに時間をつくれたので車で30分先の映画館まで見に行ったが、終わったあとに「監督は韓国人なんね」と悪気なく言い放っていた団塊世代の人々にはなかなかくるものがあった。

13位

Kamui、https://youtu.be/rWTE0Jf9Tr8?si=pPSvHKU_gSsm64Pj

『RAFRAGE2』以降のRAF Studioの配信の飛躍、フューチャリングを通じたシーンの可視化、若手からdisを仕掛けられざるを得ない影響力、Ralphとの和解、など更なる飛躍への予感のする活動をした。

12位

ウィキッド ふたりの魔女、ジョン・M・チュウ監督、https://youtu.be/cCN3Ryg-JsE?si=_NSKm30A5RhrzEgf

優れたキャスティングや原作準拠すぎるのにもかかわらず、ミュージカル映画的なリメイクを高い水準で達成した。

11位

アンビバレント・ヒップホップ、吉田雅史、ゲンロン、https://amzn.to/3Yk7TnG

日本語でラップすることと日本人がビートを作成することの意味を考えさせる現在の日本で読める著作で最も優れた一冊だった。

10位

SIX 日本公演、https://youtu.be/kW4IhTAPe1o?si=pjXWoMmtW-yP3htB

近年の日本のミュージカルの中でも圧倒的に優れた演出と生バンドのグルーヴによるライブ的な興奮など優れたエンターテイメントだった。

9位

飯沼一家に謝罪します、TQX Fiction、https://www.youtube.com/watch?v=5reWQdYhe6c&list=PLe7yaPWHjEKrJY5nXB94E9z3ZQxUOVLy0&index=4

『魔法少女山田』もよかったけど、2024年12月公開で今回の対象範囲なのでこちらを挙げる。現在時点でのオカルト系モキュメンタリーホラーの金字塔の一つ。

8位

変な地図、雨穴、双葉社、https://amzn.to/4phOe2E

男性主人公の視点で、因習村・ブラタモリ・フェミニズム・戦前の組み合わせで最高難度のエンタメだった。

7位

親子星、SEEDA、https://youtu.be/84OksE-3GS8?si=BZnE8Qs6MBOawrnG

今年のアルバムの中で一番よく聞いた。

6位

季節、石黒麻衣脚本・演出、劇団普通、http://gekidan-futsu.com/works/kisetsu/

驚異的な作品だった。ほぼ毎年同じようなテーマにもかかわらず微細に演出や表現方法、脚本を変えることで驚かせてくれるが、今回は自分の中でもっともすぐれた劇団普通作品だった。すべてが予断で話される意思疎通をこれほど昇華した作品はあらゆるコンテンツでみたことがなかった。

5位

FORCE Festival、YZERRプロデュース、https://youtu.be/BZZAQFNYAzA?si=d6KdDd_2WVodPrZ_

アトランタ主義のYZERRが主催する大規模なフェス。ビルボードチャート100位以内を取ったことがあるラッパーたちが一同に介してするパフォーマンスは圧巻だった。日本のヒップホップシーンの未来が変わったと思う。

4位

「あの戦争」とは何だったのか、辻田真佐憲、講談社現代新書、https://amzn.to/4pYsSZb

辻田真佐憲の著作をすべて読んだのでいうが、これは彼の最高傑作だ。アジア各国が日本との戦争をどのように博物館で描くかを地道な取材で解き明かし、ヨーロッパの枢軸国が二次大戦のモニュメントをどのように扱っているか現地調査することで、戦後80年談話にも影響を与えた好著。

3位

トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦(九龍城寨之圍城)、ソイ・チェン(鄭保瑞)監督、https://amzn.to/3LrPKBk

見たああとすぐに香港料理を食べた。すべてが予測できる展開なのにすべて面白い。

2位

ズートピア2、ジャレド・ブッシュ/バイロン・ハワード監督、https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2

大抵の場合、2はつまらないが、今回は1のわかりやすさをすべて捨てつつアニメーションのわちゃわちゃの楽しさと展開の早さに振り切ることでさらにレベルの高いアニメーションとなっていた。

1位

エルデンリング・ナイトレイン、石崎淳也監督、フロムソフトウェア、https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

フロムゲームだけではなくローグライトゲームにおけるキャラクター人気を確立し、かつ、フロムゲームのメタ的解釈を通じてスルメ的プレイを実現した。

選外

コーパスで学ぶ日本語学——日本語の文法・音声、丸山岳彦編、朝倉書店

阿修羅のごとく

アドレサンス

GUNDAM Gquaaaax

北朝鮮に出勤します

西田哲学の仏教と科学

海に眠るダイアモンド

実学思想の系譜学

ニセコ化する日本

スピリチュアリズムの時代1847-1903 伊泉龍一

I lay down my life for you JPEGMAFIA

普通の組織 ホロコーストの社会

無知学への招待

The Problem of God in Buddhism by Signe Cohen

詩人たちの自然誌

アニメーションと国家 戦うキャラクター、動員されるアニメーター

位相空間の道標 基礎から位相不変量まで 小池直之

台湾の歴史 大全 春山明哲・松田康博・松金公正・川上桃子 編 藤原書店

〈気〉の人類学ー気功現場の身体経験 黄信者 世界思想

構想なき革命 毛沢東と文化大革命の起源 高橋伸夫 慶應義塾大学出版会

なぜ自由貿易は支持されるのか 久米郁男/編 有斐閣

経験から学ぶ人的資源管理 第3版 上林憲雄・厨子直之・森田雅也 有斐閣

ELSI入門 カテライ・アメリアほか 丸善出版

『ヒルベルトの23問題に挑んだ数学者たち』B・H・ヤンデル 訳:細川尋史(みすず書房)

森靖夫編『総力戦とは何だったのか』(千倉書房)

『ユーミンと「14番目の月」』 ラッセ・レヘトネン 平凡社

日本道教学会編『道教文化と日本 陰陽道・神道・修験道』

天皇の軍事輔弼体制――元帥と戦争指導の政治史 飯島直樹 名古屋大学出版会

鎌倉幕府の文学論は成立可能か!? 真名本『曽我物語』テクスト論 神田龍身 勉誠社

シェリング政治哲学研究序説:反政治の黙示録を書く者 中村徳仁 人文書院

新・古代史: グローバルヒストリーで迫る邪馬台国、ヤマト王権 (NHK出版新書 735) NHKスペシャル取材班

中国の女性演劇 越劇とジェンダー 中山文 勉誠出版

本歌取り表現論考 小山順子 勉誠出版

ピンクと青とジェンダー 青弓社

Communism in Philosophy: Essays on Alain Badiou and Toni Negri Alberto Toscano BRILL

現代中国女性のライフコース 一人っ子世代の親子関係と家族意識を読み解く 陳予茜 青弓社

福祉権運動のアメリカ──ブラック・ラディカリズムとフェミニズム 土屋和代 岩波書店

遊びから文化と社会を考える 吉田寛/井上明人/松永伸司/マーティン・ロート=編著 フィルムアート社

ファッションセオリー—ヴァレリー・スティール著作選集 ヴァレリー・スティール アダチ・プレス

BOBBYNOPEACE ft.迪諾哥 灰色頭髮 https://youtu.be/QuKs_BhPtKY?si=0xghkB4mSwSQWDsb

ファッションセオリー――ヴァレリー・スティール著作選集 ヴァレリー・スティール アダチプレス

アウシュヴィッツ以後、正義とは誤謬である アーレント判断論の社会学的省察 橋本摂子 東京大学出版会

フランスの右派、ルネ・レモン

Siero

劇場版名探偵コナン 隻眼の残像

ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家

ほんとにあった!呪いのビデオ 112、113

Okinawa Wuman、Awich

99 steps

10 Dance

K-POPガールズ!デーモン・ハンターズ

弁論、こたけ正義感

ぐんぴぃ

Tucumán Escondido – Vol. 1 – EP、Juan Falú & Emilia Danesi

幕末土佐の天才絵師 絵金(展覧会)

言語学を科学哲学する、山泉実ほか編、大修館